創設者の想いと教育理念

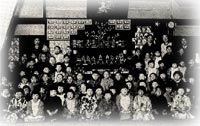

二葉保育園の原点は、1900年(明治33年)、東京市麹町区の借家にて開園した「二葉幼稚園」にあります。創設者は、華族女学校付属幼稚園で勤務していた野口幽香と森島峰(美根)。彼女たちは、通勤途中に見かけた貧困層の子どもたちの姿に心を痛め、「この子たちにも、華族の子どもたちと同じように教育を受けさせたい」と願い、行動を起こしました。

彼女たちが目指した教育は、フレーベル教育の理念に基づくものでした。フレーベルはキンダーガルテン(幼児の庭園=幼稚園)の創始者として知られ、19世紀前半から幼児教育の重要性を説いてきました。その理念はキリスト教信仰に根ざし、人間は神の似姿として善なる存在であり、幼児期の教育を通じてその神性を育むことができるというものでした。自立性の尊重、自然とのふれあいを重視するフレーベル教育は、日本でも1876年(明治9年)に東京女子師範学校付属幼稚園が導入され、広まり始めていました。

明治後期には、幼児教育者による「フレーベル会」も設立されるなど、理念の普及が進む中、野口と森島は番町教会で宣教師ミス・デントンに相談。女史は募金活動の一環として慈善音楽会の開催に尽力しました。

1898年(明治31年)、ドイツ人哲学者で音楽家としても知られるケーベル博士によるピアノ演奏の慈善音楽会が上野奏楽堂で開催され、700円の収益が得られました。そのうち420円が二葉幼稚園の開設資金となり、1900年(明治33年)、麹町の借家にて開園を迎えることができました。音楽会の案内には、当時の著名なキリスト者たちの名が連ねられていました。

開園後の二葉幼稚園では、フレーベルの理念を基本に、子どもの自主性を尊重し、自然になじむ保育が実践されました。森島はアメリカ・カリフォルニア州で貧民幼稚園について学んでおり、その知見を活かして、子どもたちの生活状況に配慮した教育内容を整えました。家の手伝いに役立つ技術や、順応しやすい遊戯なども教科に取り入れられました。

麹町時代にはすでに、二葉幼稚園の土台が築かれており、家庭と児童にとって重要な事業が数多く始まっていました。親の会や家庭訪問、衛生指導、病児の治療、小学校との連携による入学促進、住居提供、自立のための預金指導、遠足など、子どもたちの育ちと家庭の支援を両立する取り組みが展開されていました。

鮫河橋での地域福祉の展開

麹町での開園から間もなく、二葉幼稚園はより困窮した地域での保育を志すようになりました。ちょうどその頃、四谷方面の御料地四百坪の借用が許され、「貧民のすぐ隣、思うままに入園させられる喜び」と記されています。

1906年(明治39年)、明治の三大貧民窟の一つとして知られる四谷鮫河橋へ移転。新たに建設された本園には、百名以上が入所できる園舎と風呂場が整備され、園内には花壇が配されました。これはフレーベル教育の理念に基づき、自然とのふれあいを重視した環境づくりの一環でした。創立者の記録には、移転に対する喜びと使命感が力強く綴られています。

鮫河橋は、横山源之助ら明治のルポライターによってその悲惨な状況が記録される一方で、創立者の記述からは、そこに暮らす人々の生活の温かさや人間味が感じられます。麹町時代から続く「貧民幼稚園」としての活動は、保育と養護の両面を持ち、「時間からすると孤児院のようでもあり、よく遊ばせるという点からすると幼稚園」と、その性格が語られています。

園では、風呂場や治療室の設置に加え、親の会、卒園生の会、バザー、二葉文庫、日曜学校など、地域に開かれた活動が展開されました。親の会では弁当づくりや禁酒運動など多様なテーマが取り上げられ、著名な活動家を講師として招くなど、保護者への働きかけも充実していました。

その結果、不況下で欠食児童が問題となっていた時期にも、二葉幼稚園の子どもたちは弁当を持参していました。また、小学校への就学支援も熱心に行われ、毎月15日(奉公日)には卒園生の会を開催し、子どもたちが小学校を卒業できるよう励ましました。卒業後は地域の工場で働くことができ、家族の生活が安定するきっかけにもなりました。

こうした保育・教育・生活支援の取り組みは、次第に「地域社会の向上」として実を結び、二葉の活動は単なる保育にとどまらず、地域福祉の担い手としての役割を果たしていきました。

なお、1910年(明治43年)1月からは園内で野口幽香によるキリスト教集会が始まりました。これが後に二葉独立教会となり、現在の日本キリスト教団東中野教会へと発展しました。初代牧師として招聘された由木康は、賛美歌「きよしこのよる」の訳詞やパスカル研究などでも知られています。

保育園への改称と分園による事業の広がり

大正期に入り、慈善事業から社会事業への移行が進む中で、行政も保育所を制度として位置づける動きを見せ始めました。鮫河橋の二葉幼稚園では、すでに3歳未満の乳幼児を受け入れていましたが、当時は文部省の管轄外であり、幼稚園としての継続が制度上困難となっていました。

そこで1916年(大正5年)、内務省の救済事業として再編することで制度的な位置づけを得て、「二葉保育園」へと名称を変更しました。この改称は、単なる呼称の変更ではなく、理念の実現を制度の枠内で継続するための大きな転換点でした。

同年、内藤新宿南町(後の旭町)に分園を開設。この地域は新たな貧困地域として注目されており、主任として徳永恕が事業を担いました。分園では、浮浪少年の問題にも直面し、就学の機会を得られない子どもたちのために小学部を設置。教育の機会を保障する取り組みが始まりました。

また、本園には「母の家」が設置され、困難を抱える母子への支援が体系的に行われるようになりました。これは、以前から行っていた身の上相談や住居提供の実績を制度化したものであり、後の母子寮の先駆けとなる重要な一歩でした。分園では少年少女クラブなど、子どもたちの育ちを支える多様な事業が展開され、制度の枠を超えて地域に根ざした支援が広がっていきました。

広がる実践と地域とのつながり

明治末期から大正にかけて、女性と児童の権利に注目が集まり、「青踏」に代表される婦人運動が始まりました。エレン・ケイの『児童の世紀』も紹介され、「女性と児童の時代」と呼ばれる一方で、米騒動や恐慌など社会的混乱も深刻化していました。乳幼児の死亡率の増加は一般家庭の問題となり、保育の必要性が社会的に認識され始めた時期でもありました。

こうした時代背景の中、二葉保育園の本園および旭町分園では、慈善事業から社会事業への移行に伴い、事業内容の拡張が進められました。図書部、裁縫部、夜間診療部、廉売部、五銭食堂など、子どもと家庭の生活を支える多様な取り組みが展開されました。

1923年(大正12年)の関東大震災では旭町分園が焼失しましたが、地域の人々の求めに応じて再建され、事業は再開されました。震災後は昭和恐慌の影響により、欠食児童や浮浪少年などの社会問題が深刻化。さらに1930年(昭和5年)の伊豆大地震、1934年(昭和9年)の函館大火など、相次ぐ災害にも見舞われました。

こうした状況の中で、二葉保育園は東京連合婦人会の一員として救援活動にも積極的に参加しました。1935年(昭和10年)には、創立者野口幽香から「二葉の大黒柱」と称された徳永恕が運営を引き継ぎ、1936年(昭和11年)には深川に母子寮と保育園を新たに設立しました。これは、戦争の足音が迫る不安定な時代にあっても、子どもと家庭を守るという使命を貫いた取り組みでした。

しかし、1941年(昭和16年)に太平洋戦争が勃発すると、児童は強制疎開を余儀なくされ、事業所の閉鎖が命じられました。終戦の年、東京大空襲により深川母子寮は焼失し、入居者および職員に犠牲が出ました。本園も空襲により焼失しましたが、児童たちは一週間前の疎開により難を逃れました。

戦後の再建と社会的役割の継承

戦災を免れた新宿旭町分園では、深川母の家から集団疎開していた罹災児童10名を引き取り、さらに引揚者、浮浪者、戦災孤児などへの支援にも取り組みました。戦後の混乱期にあっても、二葉保育園は子どもたちの命と生活を守るため、地域に根ざした実践を続けました。

東京都は戦災者の緊急援護のため、施設整備を促進し、資金助成を行いました。二葉保育園もこの助成を活用し、調布上石原の工場跡地を取得。そこに母子寮と養護部を開設し、戦後の子どもと家庭の支援体制を整えていきました。

1948年(昭和23年)には児童福祉法が施行され、乳児院、養護部、母子寮、旭町保育園が正式に認可を受けました。この法制度の整備にあたっては、当時の母子問題懇話会の一員として徳永恕が大きな役割を果たしています。

経営が困難を極める中、高松宮・三笠宮両殿下のご来臨を受け、二葉保育園再建後援会が発足。1950年(昭和25年)には、南元町(元鮫河橋)に保育園・乳児院・母子寮を含む総合児童福祉施設を建設しました。

1951年(昭和26年)には上石原分園が火災により焼失しましたが、直ちに再建されました。この際、母子寮は廃止されましたが、養護部は継続され、幽香庵の庭にはアフターケア施設として青年寮が増設されました。

1954年(昭和29年)、徳永恕は名誉都民の称号を受け、その祝賀の席上で二葉保育園後援会の設立が話し合われ、高松宮妃殿下が名誉顧問に就任されました。戦後は米軍や基督教児童福祉会の支援も受け、子どもたちの生活は徐々に安定。上石原では大学セツルメント活動の援助を受け、地域交流キャンプなども始まりました。

1963年(昭和38年)には「母の家」が母子寮として公的制度に組み込まれたことを受け、二葉保育園はその使命を終えたとして母子寮事業を廃止しました。その後は、保育園(2か所)、乳児院、児童養護施設、自立援助ホーム、フォスタリング機関事業等を運営し、現在に至っています。

二葉のこれから—子どもたちとともに

社会福祉法人二葉保育園は、明治時代の創設以来120年以上にわたり、東京都内で複数の児童福祉施設を運営してきました。2012年からの約5年間で、児童養護施設二葉学園、二葉南元保育園、法人本部、二葉むさしが丘学園の改築を完了し、施設の安全性・機能性を高める整備を進めてきました。

これらの改築にあたっては、地域の皆さまのご支援に加え、チャリティーコンサートなどの取り組みを通じて、広く支援の輪が広がりました。施設の老朽化や定員増への対応など、時代の要請に応えるかたちで、子どもたちの育ちを支える環境づくりが進められました。

加えて、2016年には自立援助ホーム「トリノス」を開設しました。これは二葉として初めての事業であり、既存の制度では支援が届きにくい成人年齢に近い若者たちに対して、総合的な児童福祉実践を活かした自立支援を行っています。2020年11月には、より閑静な日野市内の場所へ移転し、若者の自立支援事業をさらに発展的に展開しています。

現在は、フォスタリング機関事業(里親養育包括支援機関)を複数地域で展開し、里親家庭への支援や委託推進、アフターケアなど、家庭的養育の充実にも力を入れています。さらに、2025年度からは児童自立生活援助事業Ⅱ型の開始により、施設退所後の若者への支援体制が一層強化されました。個別支援計画や心理的ケア、専門職チームによる伴走支援を通じて、子どもたちの「自立」と「自律」を支える取り組みが進んでいます。

これからの二葉は、制度の谷間にある課題にも応答しながら、地域社会との連携を深め、子どもたちが安心して育ち、未来に希望を持てる環境づくりを目指していきます。施設整備の完了を一つの節目とし、今後は事業の質の向上と持続可能な運営体制の構築に力を注いでまいります。

すべての子どもが、愛され、取り残されることのない社会へ。引き続き、皆さまの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。

近年の取り組み

チャリティーコンサートの実施

二葉保育園は、明治の創設以来120年を超える歴史の中で、子どもたちの育ちを支えてきました。施設の老朽化や定員増への対応のため、2010年代には複数の事業所で改築・増築を進めました。その歩みを支えるため、私たちはチャリティコンサートを開催し、多くの方々の温かなご支援をいただきました。音楽の力が、子どもたちの未来を照らす灯となった時間でした。

再整備した3つの施設

平成25年10月完成

平成26年8月完成

平成28年12月完成

創立120周年記念会-すべての子どもが愛され、健康に育つことを願って歩み続けていくために-

120周年記念誌「子どもと共に生き、子どもと共に育つ」

2020年2月1日(土)、二葉の創立120周年をお祝いする記念会を行いました。それらの取組みをまとめ、120周年記念集を発行しましたので、ご一読下さい。

第2部「実践報告」の論文集

120周年記念会の第2部では、当法人が設置する6つの児童福祉施設が実践報告を行いました。その発表内容を論文化したものをまとめたので、こちらもぜひご覧ください。

(記念集及び実践報告については、無断転載を固く禁止します。研究等でお使いになる場合は、必ず当法人名及び報告集が掲載されているURLを明記の上、ご利用くださいますようお願いいたします)